二零一一年七月一日,是中国共产党建党九十周年纪念日,这是一个值得庆祝与感恩、展望与憧憬的时刻。

九十年前,中国共产党第一次全国代表大会在上海举行。大会确定党的名称为“中国共产党”,初生的中国共产党明确选择了社会主义和共产主义,为中国人民指明了斗争的目标和走向胜利的道路。

九十年前,中国共产党只有五十三名党员,面对的是一个灾难深重的旧中国。九十年后的今天,中国共产党已成为执政六十多年、拥有八千万党员的大党,中国人民已拥有一个繁荣昌盛的社会主义新中国。

为了重温这段历史,海南大学必赢集团网站艺术分院“红色的记忆”小分队于2011年7月初前往红色圣地——延安,开始了“重温红色记忆,追寻延安精神”的暑期社会实践调研与考察学习。

延安,以境内延水及安宁之意得名。秦朝曾设高奴县,北魏置沃野县,隋朝撤消沃野县另设肤施县即延安郡治。唐武德元年(公元618年)改延安郡为延州,宋朝又称延安府。延安城依山临水,三山环抱,自古是军事重地,交通要冲。不只留下许多古代遗志,还涌现过无数英雄豪杰,宋朝名将范仲淹、沈括在此累立战功,出现过韩世忠、狄青、孟良等猛将,更有高迎祥,李自成、张献忠等一群豪杰树旗称王。到了现代,涌现出谢子长,刘志丹等群众领袖,名噪全国。所以延安是历史文化名城,是个十分迷人的地方,到了当代,更是全国人心所向往的圣地。

“巍巍宝塔山,滔滔延河水。”此时就在大家眼前。延安不仅是革命的圣地,在这片神奇的土地上,还孕育了伟大的延安精神。正是在这举世闻名的中国革命圣地——延安。党中央和毛泽东等老一辈无产阶级革命家从1935年到1948年,在这里生活和战斗了十三个春秋。这十三年是我们党由小变大、由弱变强、转败为胜、扭转乾坤的十三年。在延安他们运筹帷幄,决胜千里,领导和指挥了抗日战争和解放战争。就是在窑洞的小油灯下,他们写下了一篇篇决定中华民族前途命运、指导中国革命胜利的光辉著作,奠定了中华人民共和国的坚定基石,谱写了可歌可泣的伟大历史篇章。也就是在延安,孕育了光照千秋的延安精神,在中国的革命和建设中发挥了巨大的精神动力的作用。

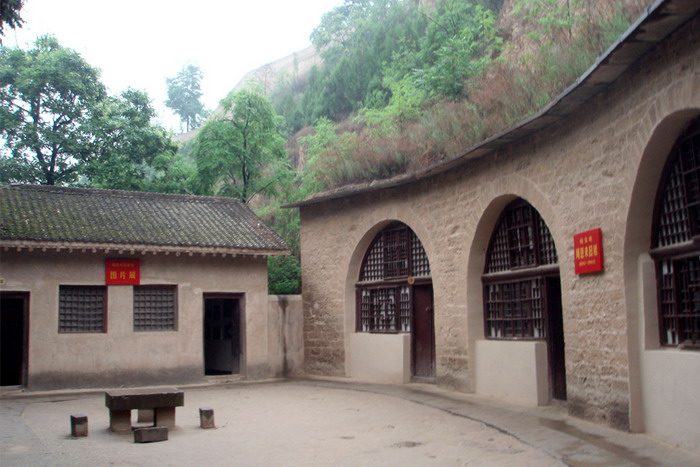

到了延安,大家参观了延安革命纪念馆、凤凰山革命旧址、杨家岭革命旧址、抗大纪念馆、枣园革命旧址、南泥湾大生产展馆等。一路走来,一路感悟,一幅幅泛黄的照片,一件件珍贵的文物,一段段感人的故事,把大家的思绪一下子又拉回到了革命战争年代的延安,当年那一幅幅惊心动魄、艰苦卓绝、感人至深的画面,有再一次生动地呈现在大家的眼前。伟大的时代孕育了伟大的精神,伟大的精神造成了伟大的业绩。“延安精神”是中国共产党人经过长期革命实践的精神积累,是中国民族团结统一,爱好和平,勤劳勇敢,自强不息的民族精神的崭新表现。在坚苦卓绝的环境中,中国革命的星星之火之所以能够熊熊燃烧,归根结底得益于延安革命摇篮里培育出来的“延安精神”。

调研中大家瞻仰了毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、任弼时等老一辈革命家的旧居。使我们对党中央在延安十三年领导中国革命的发展历程及其创下的不朽功勋有了更加系统和深刻的认识。感到对我们都是一次思想洗礼,每一个参观点都是一部活生生的教材,每一次感触都是一次精神的震撼。

我们踏着革命先辈们的奋斗足迹,上宝塔山,进王家坪、杨家岭和南泥湾,去枣园旧址,看着生动的历史画面和一件件文物,望着窑洞里的煤油灯和一幅幅珍贵的照片,以及毛泽东、朱德、周恩来等老一辈革命家,在煤油灯下写下的卷卷雄文,仿佛又回到了革命战争年代。我们感受着革命先辈浴血奋战的情景,感受着延安时期那惊心动魄、艰苦卓绝的革命历程,深刻领略着延安精神和老一辈革命家的风采,体会着老一辈无产阶级革命家不屈不挠、艰苦奋斗的革命精神和高尚情操。

通过本次调研,大家认为,“延安精神”是自力更生、艰苦奋斗的精神。在面对贫困落后和国民党的重重封锁的艰难处境下,毛主席号召根据地军民自己动手,丰衣足食,开展了轰轰烈烈的南泥湾大生产运动,部队战时作战,闲时种地,多年下来,红米饭,南瓜汤不但没有将根据地的军民饿跨,反而铸就了延安军民的铮铮铁骨和艰苦奋斗的精神;“延安精神”是勤俭节约、艰苦朴素的精神。在延安,我们可以看到毛主席、周总理、朱总司令等老一辈无产阶级革命家,作为我党我军的最高领导人,住的是普通的窑洞,用的是部队配发的桌椅、木床。然而正是在这张木桌上,毛主席却写出了《论持久战》等大量有远见卓识的重要著作,给中国革命指明了方向,让中国人民看到了曙光。

古人云,“生于忧患,死于安乐。”虽然我们现在已经告别了需要接受血与火、生与死考验的革命战争年代,但我们现在正处在建设中国特色的社会主义伟大事业时期。作为一名当代的大学生,任何时候都应该继承和发扬艰苦奋斗的精神,要有不怕任何艰难险阻和流血牺牲的勇气,要有披荆斩棘,顽强拼搏、吃苦耐劳、艰苦奋斗、勤俭节约、自强不息的作风。人人都有追求舒适安逸生活的权利,但是我们必须深刻认识到,我们的事业并不是只有在舒适安逸的生活环境中才能创造,艰难困苦的环境往往更能激发我们奋斗的热情和前进的动力。

(供稿:刘东鑫 编辑:方超)